«Портрет А. Н. Островского»

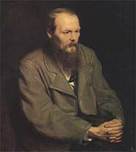

Перов внес также большой вклад в искусство портрета. Он создал образы ряда известных деятелей культуры («А. Н. Островский», 1871; «В. И. Даль», «М. П. Погодин», оба — 1872; все — Третьяковская галерея). Его портрет Ф. М. Достоевского (1872, там же) считается лучшим живописным изображением писателя. Персонажи Перова, — в т. ч. крестьянин «Фомушка-сыч» (1868) или купец И. С. Камынин (1872; оба — там же), полны особой внутренней значительности вне зависимости от своего социального и культурного статуса; яркая индивидуальность порой сочетается в них с беспрецедентной (для русской портретной традиции тех лет) напряженностью духовной жизни, иногда на грани мучительного трагизма (как в портрете Ф. М. Достоевского).

«Портрет Ф. М. Достоевского»

Мягкой юмористической разрядкой на этом фоне кажутся жанровые композиции 1870-х гг. («Птицелов», 1870; «Охотники на привале», 1871; «Рыболов», 1871; все — Третьяковская галерея). Созерцая простых обывателей с их отнюдь не героической, но все же «человечкиной» душой, Перов здесь —если говорить о литературных параллелях — приближается к Н. С. Лескову. Впрямую его литературные симпатии сказываются в картине «Старики-родители на могиле сына» (1874, там же), написанной как иллюстрация к финалу тургеневских «Отцов и детей». Сам художник обнаруживает и писательский талант (рассказы из народной жизни «Тетушка Марья», 1875; «Под крестом», 1881).

Мягкой юмористической разрядкой на этом фоне кажутся жанровые композиции 1870-х гг. («Птицелов», 1870; «Охотники на привале», 1871; «Рыболов», 1871; все — Третьяковская галерея). Созерцая простых обывателей с их отнюдь не героической, но все же «человечкиной» душой, Перов здесь —если говорить о литературных параллелях — приближается к Н. С. Лескову. Впрямую его литературные симпатии сказываются в картине «Старики-родители на могиле сына» (1874, там же), написанной как иллюстрация к финалу тургеневских «Отцов и детей». Сам художник обнаруживает и писательский талант (рассказы из народной жизни «Тетушка Марья», 1875; «Под крестом», 1881).

В поздний период мастер стремится к созданию грандиозных, обобщающих образов национальной истории. Однако законченные исторические картины Перова («Суд Пугачева», 1875, Исторический музей, Москва, вариант — 1879, Русский музей; «Никита Пустосвят. Спор о вере», 1880-81, Третьяковская галерея) не принадлежат к числу его шедевров, поскольку как раз должной степени монументального обобщения в них и не удается достичь. Среди учеников Перова (когда он преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества в 1871-82) были Н. А. Касаткин, С. А. Коровин, М. В. Нестеров, А. П. Рябушкин.

Поплярное на сайте:

Опера

Опера, вид муз.-театр. иск-ва; муз.-драм. произведение, основанное на синтезе слова, сценич. действия и музыки. Баш. О. как самостоятельный жанр формируется в 40-е гг. Но более ранние попытки предпринимаются в 1920-х гг. В 1930 в Казани и ...

Организация театральных представлений

Театр в греции был государственным учреждением, и организацию театральных представлений брало на себя само государство, назначая для этих целей специальных людей. Драмы ставили на трех праздниках в честь Диониса: Малых или Сельских Диони ...

Шарль Монтескье

Одним из первых по времени деятелей французского Просвещения был Шарль Монтескье. Уже его “Персидские письма” (1721г.) и “Рассуждения о причинах величия и падения римлян” (1734г.) с восторгом читались и перечитывались современниками. Его ...

Навигация